Finanzierung von Bildung

0

0

12 – 0

ca. 0

ca. 0

Die Haushaltslage von Bund und Ländern ist angespannt. Dennoch lautet die Forderung im Bildungsbereich, künftig noch mehr Mittel als bislang zur Verfügung zu stellen.

Das hat mit der Transformation zu tun, die das Bildungswesen durchläuft. Schule, das heißt eben nicht mehr: Tafel, Kreide, Heft. Vielmehr bestimmen Laptop, Tablet und Lernplattformen heute den Alltag in immer mehr Klassenzimmern. Neue Geräte und Anwendungen erleichtern den Zugang zu Wissen, fördern Kreativität, Partizipation und Interaktion, benötigen aber auch eine leistungsstarke digitale Infrastruktur. Die Kosten dafür gehen in die Milliarden.

Zugleich ist es mit der Technik allein nicht getan: Auch und gerade im digitalen Kontext kommt es unvermindert auf qualitätsgesicherte Inhalte an, die gemäß höchsten didaktischen Standards vermittelt werden. Was wir bzw. was unsere Schulen brauchen, ist demnach eine Balance von neuen Technologien einerseits und unverzichtbaren Inhalten andererseits. Und genau hier, bei der Schaffung dieser Balance, kommen die Anbieter professioneller Bildungsmedien ins Spiel.

Professionelle Bildungsmedien – mit Aufwand gemacht, für die Zukunft erdacht

Bildungsmedienverlage stellen Lehr- und Lernmittel (u. a. Schulbücher und Lernhilfen, E-Books und Bildungssoftware, Medien für Whiteboards, Online-Portale, Fachliteratur) für alle Phasen des Lernens her. Sie unterstützen und begleiten junge, heranwachsende, aber auch ältere Menschen entlang ihrer gesamten Bildungs- oder Ausbildungsbiographie. Dabei bieten sie ihren Kund/-innen eine zunehmend breite Leistungs- und Angebotspalette.

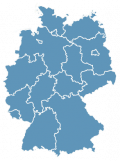

So werden den Lernenden und Lehrenden für jeden Lehrplan, jede Schulform und jedes Schulfach Bildungsinhalte und -medien in didaktisch und methodisch kohärenter Form analog oder digital zur Verfügung gestellt. In Deutschland bedeutet dies, Formate für nicht weniger als 3.000 Lehrpläne, 20 Schulformen, bis zu zehn Fächer pro Schulform und zwölf (G8) bzw. 13 (G9) Jahrgänge zu entwickeln – gelebter Bildungsföderalismus in 16 diesbezüglich souverän agierenden Bundesländern.

Allein diese Zahlen lassen erahnen, welch hohen Aufwand die Erstellung qualitätsgesicherter, anforderungsgerechter Bildungsmedien bedeutet. Konzipieren, Inhalte didaktisch aufbereiten und mit den Kultusministerien abstimmen, externe Autor/-innen einbinden, deren Texte redigieren, Rechte (an Inhalten, Bildern oder Videomaterial) einkaufen, digitale Formate entwickeln, Produktionsprozesse steuern, Distribution organisieren – die Wertschöpfungskette der Bildungsmedienverlage ist lang und komplex. Und sie ist kostspielig: Nicht nur zählt es zum Grundverständnis der Unternehmen, dass Autor/-innen für ihre Arbeit angemessen vergütet werden. Auch Nutzungsrechte verlangen ihren Preis. Vor allem aber müssen die Verlage ständig in Innovationen investieren: Der Wettbewerb nimmt zu, und die Ansprüche an zeitgemäße Bildungsmedien steigen stetig. Dabei ist das Marktvolumen nach oben begrenzt: Alternative Vermarktungsmöglichkeiten wie in der Belletristik (Verfilmungen, Auslandsgeschäft) stehen den Bildungsmedienverlagen nicht zur Verfügung. Die Folge all dieser Einflussfaktoren: Das kaufmännische Risiko gehört zum Alltag der Bildungsmedienverlage wie der Akkusativ zum Deutschunterricht.

Handlungsmaximen für eine

zukunftsorientierte Bildungsfinanzierung

-

Nachhaltigkeit

Die Finanzierung professioneller, qualitätsgesicherter Bildungsmedien muss nachhaltig sein. Bildungsausgaben dürfen nicht den Schwankungen der öffentlichen Haushaltsplanung im Sinne eines „Schulbücher (oder Laptops) je nach Kassenlage“ unterworfen werden. Vielmehr braucht es langfristige Finanzierungszusagen, die es Schulen, Lehrkräften, Eltern und Verlagen gleichermaßen erlauben, über größere Zeiträume zu planen. Gegebenenfalls sollten die Länder ihre Budgetplanungen für Lern- und Lehrmittel zu einem früheren Zeitpunkt als derzeit zugänglich machen, um den Anbietern von Bildungsmedien eine belastbare Planungsgrundlage sowie echte Investitionsanreize zu bieten.

-

Aufstockung

Die Mittel, die für Bildungsmedien zur Verfügung stehen, bleiben seit Jahren unverändert. Der Verband Bildungsmedien schätzt ihren Anteil an den öffentlichen Ausgaben pro Schüler/-in pro Jahr auf rund 50 Euro. Wie wenig das ist, zeigt der Blick ins europäische Ausland: So stehen für Lernmedien in Finnland 140 Euro im Primar- und 240 Euro im Sekundarbereich je Schüler/-in zur Verfügung. In Norwegen sind die Ausgaben nach (wie in Deutschland auch) schwachen PISA-Ergebnissen auf 200 Euro im Primarbereich gestiegen, in Schweden immerhin 120 Euro; hier kommen Sondermittel für von professionellen Verlagen kuratierte Lernmedien in Millionenhöhe in den kommenden vier Jahren hinzu. Auch Deutschland braucht steigende Bildungsetats, wenn es die Herausforderung eines globalen, digitalisierten Wissenswettbewerbs bestehen will. Die Ausgaben an öffentlichen Schulen je Schülerin und Schüler sollten nicht nur im Personalbereich jährlich erhöht werden: Die Bildungsmedienbudgets sollten mindestens verdoppelt werden.

-

Ausgewogenheit

Wesentliche zusätzliche Mittel werden für die Digitalisierung der Bildung benötigt. Die Mittel aus dem DigitalPakt Schule konnten hierbei nur den Anfang darstellen, um eine leistungsfähige, professionelle und digitale Bildungsinfrastruktur zu betreiben. Zudem haben Länder und Kommunen unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen, um die Digitalisierung in den Schulen voranzubringen. Die bereitgestellten Mittel müssen daher in ausgewogener Weise zur Verfügung gestellt werden, damit ein digitales Ungleichgewicht vermieden wird. Essenziell bleiben auch künftig qualitätsgesicherte Inhalte – sie sind es, die bei der weiteren Entwicklung des Lebensweges eines jeden und einer jeden Einzelnen „den Unterschied machen“. Die Bildungsmedienverlage plädieren daher für eine ausgewogene Herangehensweise, die das Beherrschen neuer Technologien adressiert, ohne die Vermittlung unverzichtbarer Grundinhalte –Rechtschreibung, Mathematik, Fremdsprachen, Literatur etc. – zu vernachlässigen. Lehrerinnen und Lehrer wiederum müssen gezielt auf die Anwendung digitaler Lern- und Lehrmedien vorbereitet und regelmäßig fortgebildet werden – auch dafür müssen die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden.

Bildungsausgaben

Die Ausgaben an öffentlichen Schulen je Schülerin und Schüler betrugen 2023 durchschnittlich 9.800 Euro.

Davon entfielen 7.400 Euro auf Personalausgaben, rund 1.400 Euro auf den laufenden Sachaufwand und weitere 1.000 Euro auf Investitionsausgaben.

Bildungsmedien sind Teil des laufenden Sachaufwands. Der Verband Bildungsmedien schätzt ihren Anteil auf 50 Euro.

{

"type": "doughnut",

"data": {

"labels": [

"75,5 % Personalausgaben",

"14,3 % Laufender Sachaufwand",

"9,7 % Investitionsausgaben",

"0,5 % Bildungsmedien"

],

"datasets": [

{

"barPercentage": 0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625,

"borderWidth": "0",

"label": "Bildungsausgaben",

"lineTension": "1",

"data": [

75.5,

14.300000000000000710542735760100185871124267578125,

9.699999999999999289457264239899814128875732421875,

0.5

],

"backgroundColor": [

"#2C799F",

"rgba(44, 121, 159, 0.73)",

"#D3DEED",

"#D96339"

]

}

]

},

"debug": true,

"options": {

"indexAxis": "x",

"maintainAspectRatio": false,

"scales": {

"y": {

"display": false

},

"x": {

"display": false

}

},

"plugins": {

"title": {

"display": true,

"font": {

"family": "'Helvetica Neue', 'Helvetica', 'Arial', sans-serif",

"size": "21"

}

},

"subtitle": {

"display": true,

"font": {

"family": "'Helvetica Neue', 'Helvetica', 'Arial', sans-serif",

"size": 12

}

},

"legend": {

"align": "start",

"position": "bottom",

"reverse": false

},

"deferred": {

"yOffset": "30%",

"delay": 500

}

},

"animation": {

"enabled": true

}

}

}